Айдар Шайдуллин: Кто не падает, тот не танцует!

Артист балета и продюсер, заслуженный артист России, лауреат премии «Душа танца» и «Национальное достояние» Айдар Шайдуллин стал героем рубрики «Земляки». Родился и начинал свой творческий путь в Уфе, но уже много лет назад переехал в Москву. Уфимцы рукоплескали своему земляку, когда, будучи солистом Кремлевского балета, он приезжал в родной город на гастроли. Теперь Айдар Шайдуллин уже в качестве продюсера сам возглавляет крупные творческие проекты, в орбиту которых тоже включает столицу Башкортостана.

— Айдар Мирсаетович, вас отличает утонченная и выразительная внешность, яркий темперамент, интеллигентность, трудолюбие и целеустремленность. Эти черты помогли вам добиться в профессии достаточных высот. Расскажите о своей родословной, от кого вам передались такие замечательные данные?

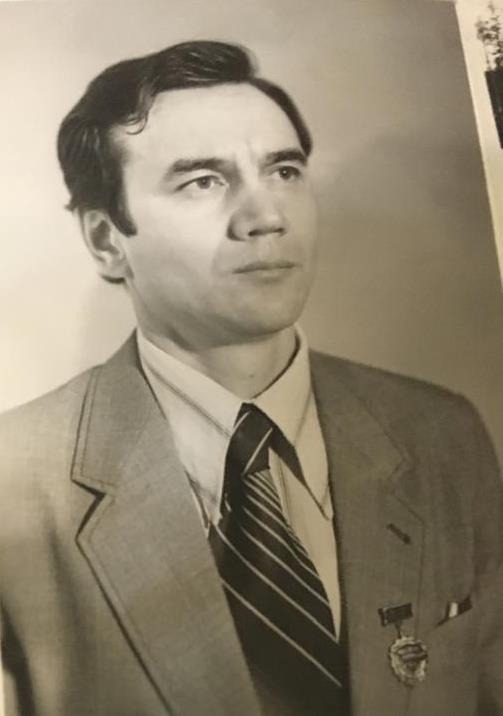

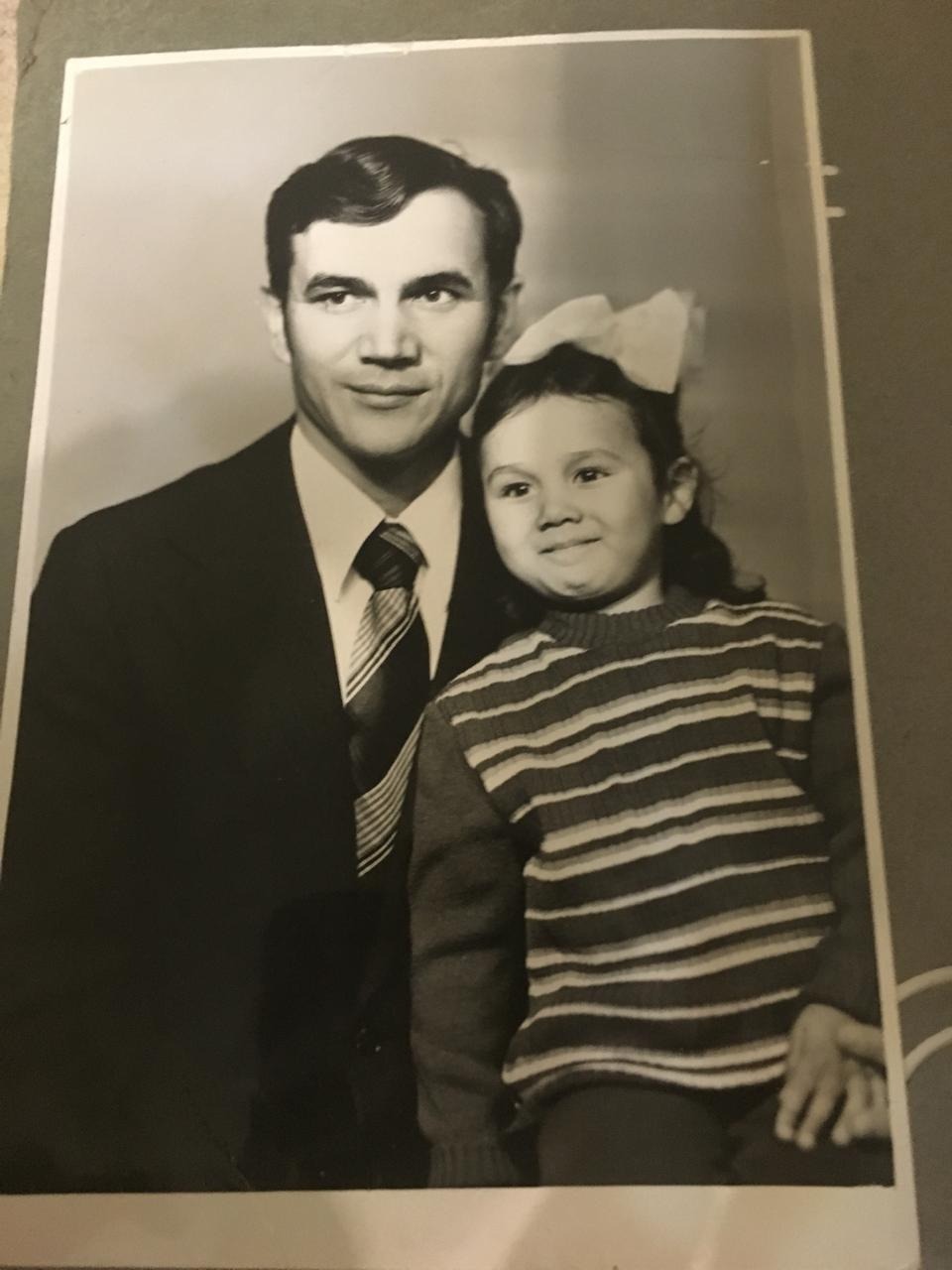

— Полагаю, что в основном артистические данные и темперамент передались мне от мамы, которая была очень красивой, выступала в спектаклях в школьном театральном кружке, играла на мандолине, мечтала стать актрисой. Но мои дедушка и бабушка настояли на поступлении в медицинский институт, где мои родители полюбили друг друга и образовали семью. На семейных праздниках папа Мирсает Зайнуллович играл на баяне, мама Светлана Хуснияровна — на мандолине, мы все тоже пели и танцевали, впитывали культуру нашего народа, национальную идентичность. А семья была действительно большая: у папы, помимо него, было два родных брата и две сестры, у мамы было три брата, бабушки, дедушки, мои тети и дяди, мои братья и сестры. По фактуре и внешне все говорят, что я очень похож на папу.

— Вы выпускник Башкирского хореографического колледжа. Какие воспоминания остались о времени постижения азов профессии?

— Первый мой педагог в училище (в начальной школе) — Фарид Каримович Бикбулатов, который был очень строг к нам в классе, и в то же время был добр и справедлив вне учебы. Мы ведь все жили в интернате и там всякое случалось — ссоры и драки, было даже так, что меня хотели исключить из училища, но простили всё же…

— Расскажите о своем наставнике Шамиле Ахмедовиче Терегулове, который, несомненно, является знаковой, легендарной фигурой в становлении и развитии башкирского балета.

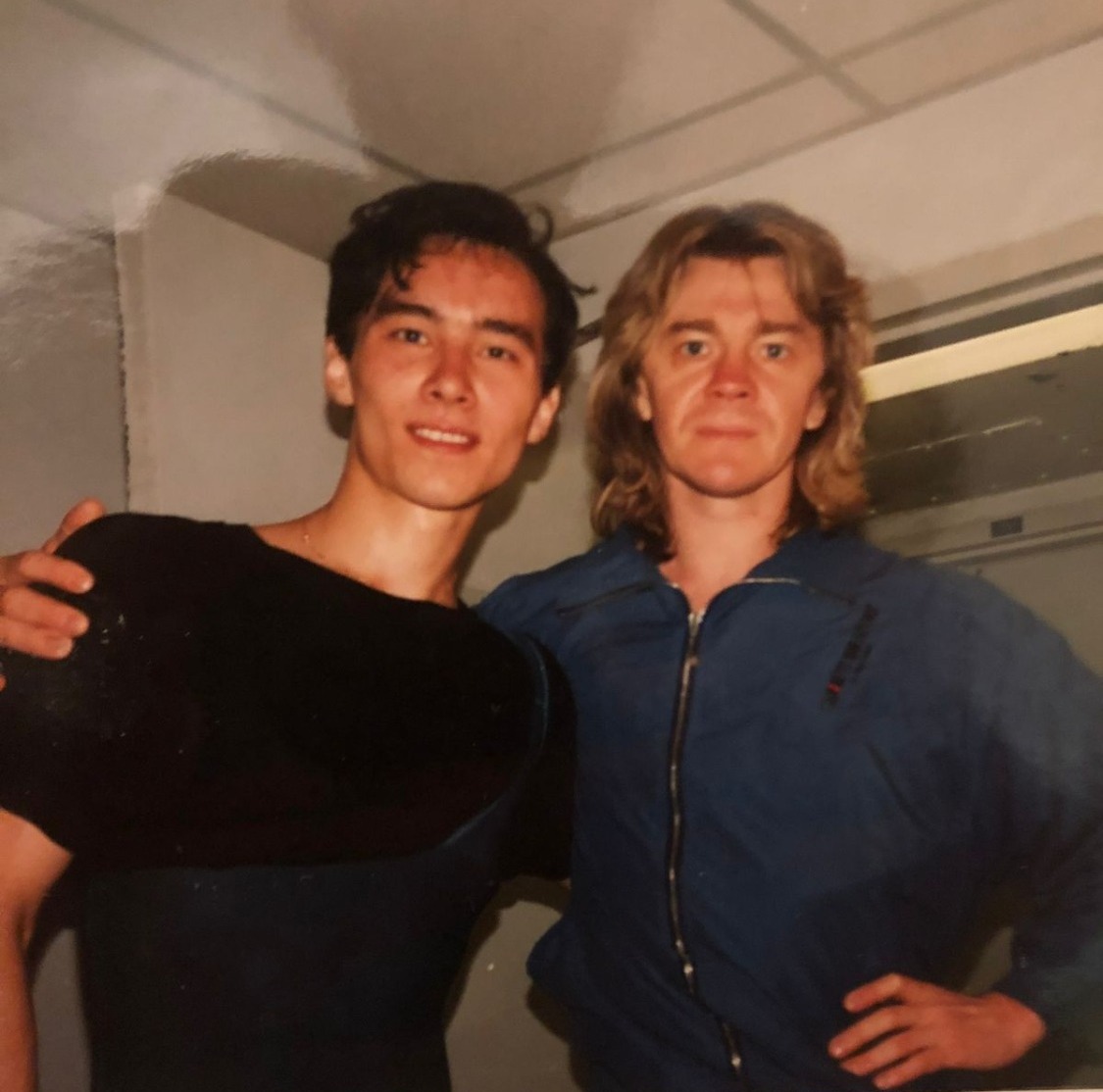

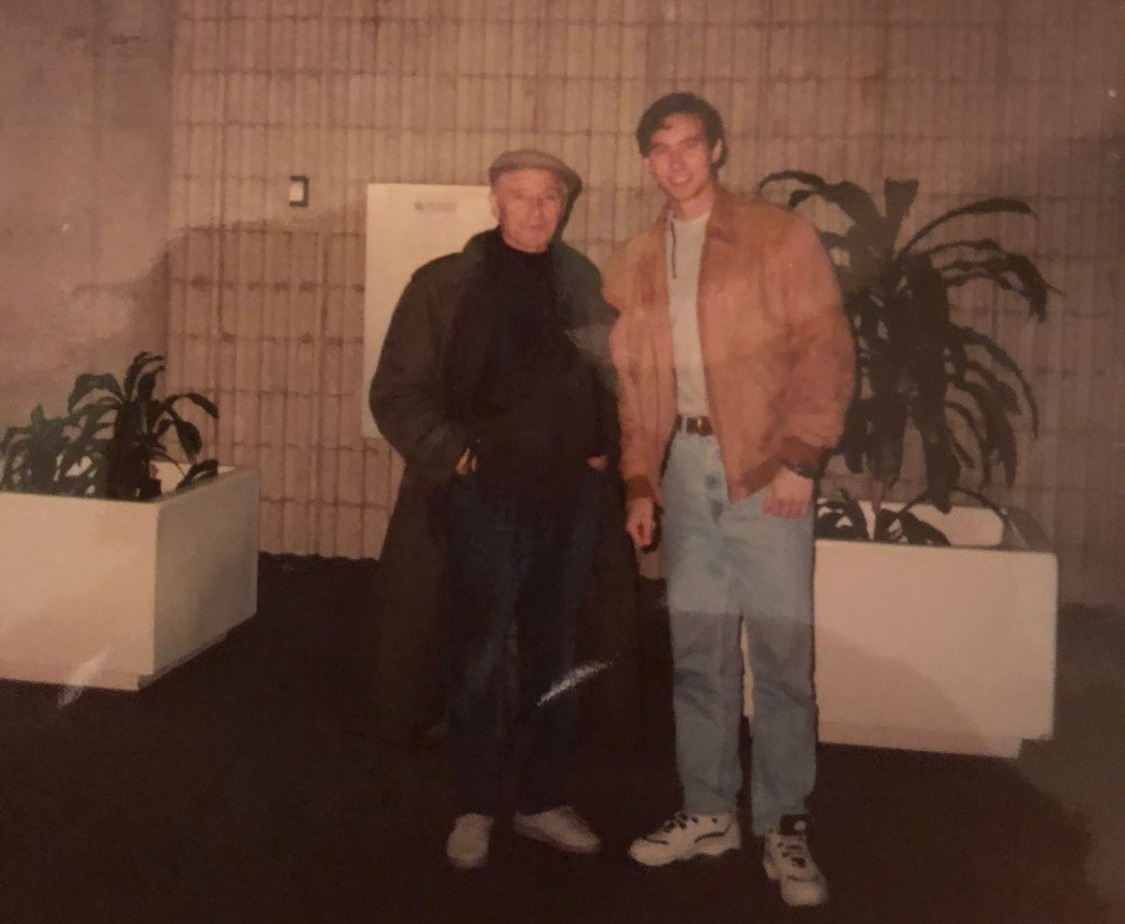

— Особое место в становлении меня как потенциального солиста занял в школе и в первые годы работы в Башкирском театре оперы и балета Шамиль Ахмедович Терегулов — мой наставник и педагог. Он был незаурядной личностью и в профессии, и в жизни. Я очень его уважал и верил ему. Говорил он очень убедительно и не менее убедительно старался научить нас всему, что было нужно для профессии. У него действительно был дар педагога и руководителя. Мы, пацаны, часто бывали у него и Леоноры Сафыевны Куватовой дома, кушали, разговаривали. Шамиль Ахмедович рассказывал разные истории о театрах, спектаклях, гастролях, из своей жизни. Жили они совсем рядом от интерната (Леонора Куватова вела класс наших девочек). Это было славное, наполненное надеждами и рабочим процессом время.

— Первые шаги на сцене вы сделали в Уфе. Какими радостями и трудностями заполнился период начала трудового пути?

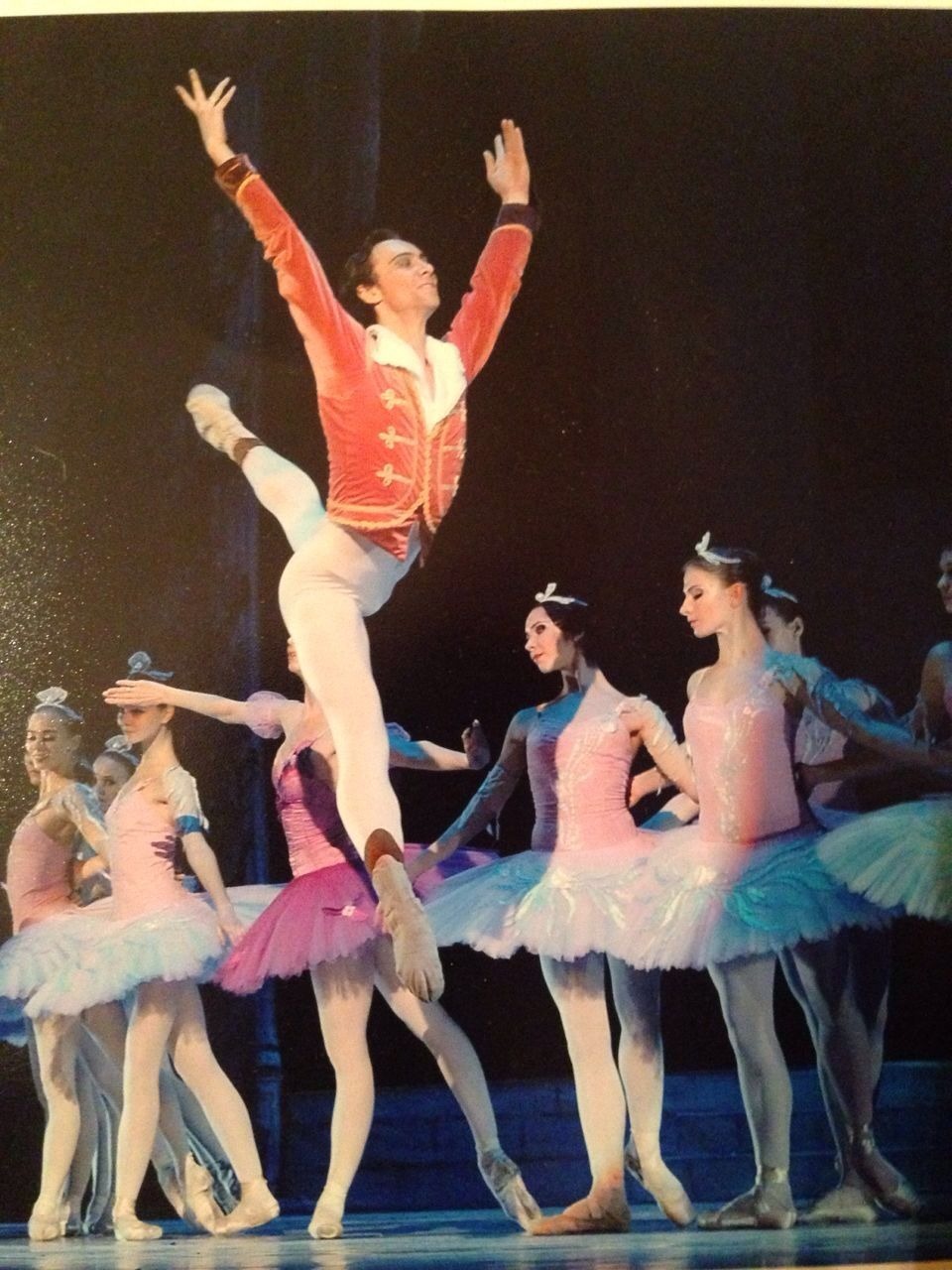

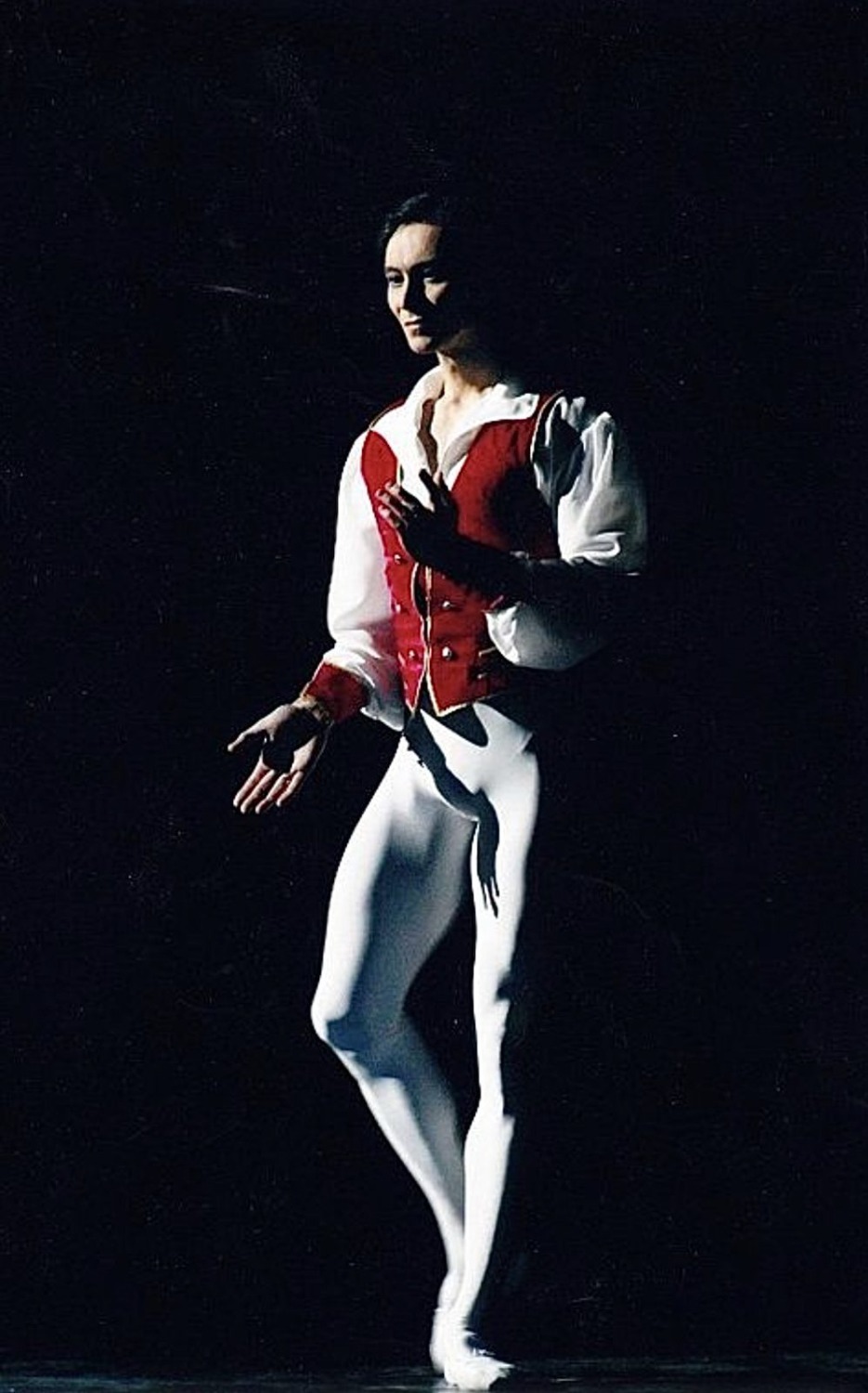

— Начало трудового пути в театре было насыщенным. Театр начал активно сотрудничать с Юрием Николаевичем Григоровичем. Ставились новые спектакли в его редакциях «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», где мне были доверены партии Злого гения, Эспаду, Принца. Было трудно и захватывающе! Я получал свой опыт. Также мы много гастролировали — ездили в Америку, Голландию, Англию, Францию, многое увидел.

— Почему же вы приняли решение уехать из Уфы?

— Я всегда стремился к самосовершенствованию и самостоятельности, все новое и неизведанное манило меня. И я уехал из родного города в Челябинск, а потом и в Москву, потому что хотелось дальнейшего развития, испытать себя в другой конкурентной среде, приобрести новый репертуар, партии, поработать с педагогами и новыми хореографами.

— Чем запомнился период работы в Кремлевском балете, какой опыт вы там приобрели?

— С первых дней работы в театре «Кремлевский балет» началась перестройка моего сознания, психологического и физического состояния. Все педагоги, службы и администрация театра были выходцами, кадровыми сотрудниками Большого театра и музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Это были действительно профессиональные, опытные, организованные и уважаемые в мире искусства люди. Некоторые из них продолжали работать на два театра. В том числе и легендарная Екатерина Максимова, Вадим Тедеев, Эрик Володин, Ирина Прокофьева, Владимир Кошелев (он еще в школе в МГАХ работал). Я сразу же погрузился в работу над балетами хореографа Андрея Петрова с педагогом Эриком Георгиевичем Володиным, и первой моей партией в театре «Кремлевский балет» была партия Ноздрева в балете «Эскизы» по мотивам произведений Николая Гоголя.

Репертуар театра включал тогда балеты классического наследия в редакции Петрова и авторские балеты хореографов Андрея Петрова и Владимира Васильева. Позднее в театр был приглашен Юрий Григорович. Кстати, его «Иван Грозный» шёл в тот период времени только в исполнении театра «Кремлевский балет», я танцевал партию Князя Курбского. На гастролях в Мариинском театре мы действительно произвели на питерскую публику очень хорошее впечатление — был успех, овации и многочисленные выходы к зрителю на финальные поклоны.

Театр также активно гастролировал за рубежом. Самая большая сцена в стране и шеститысячный зал Кремлевского Дворца, который является особым режимным объектом и находится на закрытой территории Московского Кремля в самом сердце России, требовали максимальной собранности, дисциплины, физической и моральной мобилизованности. Например, чтобы пройти от портала до портала сцены нужно было преодолеть 24 метра, а в глубину 46 метров (для сравнения: в среднем размеры наших театров оперы и балета около 16 на 22 метра). Разница есть, равно, как широта и простор.

Впоследствии моим педагогом стал Вадим Сергеевич Тедеев, который по-настоящему и осознанно открыл для меня мир балета. К сожалению, он рано ушел из жизни, и моим последним педагогом-репетитором в карьере танцовщика стал Владимир Аркадьевич Кошелев, с которым мы вместе подготовили десятки новых партий. Я очень благодарен своим педагогам и наставникам, спасибо Всевышнему, что они были. Еще в театре «Кремлевский балет» я обрел любимую жену и семью. Прима-балерина театра Жанна Богородицкая стала моей женой, и у нас появилось замечательное наше потомство. Жизнь продолжается!

— Раньше вы часто принимали участие в Нуреевском фестивале в Уфе. Чем, на ваш взгляд, уфимский фестиваль отличается от казанского, чем он особенно интересен?

— Я с большим удовольствием и с честью принимал участие на фестивале имени Нуреева в Уфе. Всегда было приятно и ценно для меня танцевать на родной сцене Башкирского театра оперы и балета уже в статусе приглашенного танцовщика, встречаться и общаться с друзьями, коллегами, одноклассниками, педагогами, персоналом театра, ходить снова по помещениям, которые когда-то были «домом». Международный фестиваль балетного искусства им. Р. Нуреева в Уфе и Международный фестиваль классического балета им. Р. Нуриева в Казани принципиально разные как по названию, содержанию, продолжительности и наполнению, так и организационно и финансово. Зрители из Уфы и всей России, включая представителей профессионального сообщества, едут на Казанский фестиваль, а вот казанский зритель на Нуреевский фестиваль в Уфу не едет. В Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля почти 1 тысяча мест, в Башкирском на 300 мест меньше. В среднем в Казани на фестивале проходит до 12 полноценных масштабных спектаклей, включая одну балетную премьеру, гостевые театры, и завершающий гала звезд балета. Проходит и образовательная программа (лекции, мастер-классы, круглые столы), выставки, встречи хедлайнеров с аудиторией в формате дружеского общения, открытые репетиции и много чего еще. Вы, наверное, знаете, что я являюсь уже более 9 лет исполнительным продюсером Нуриевского фестиваля в Казани. Возможно, нужно пересмотреть подходы, цели и задачи по организации фестиваля в Башкирском театре оперы и балета, чтобы он заиграл новыми яркими красками. Бывает, мне звонят из театра Уфы, советуются иногда по каким-то незначительным вопросам — я, естественно, абсолютно бескорыстно помогаю.

— А бывает ли, что приезжаете на родину просто так, не по работе? Как бы вы описали Башкортостан, какими символами и ассоциациями?

— Ассоциативно на ум приходят слова из песни: «Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой»! Это моя прекрасная Башкирия, мой родной город Уфа, деревни Зириклы в Шаранском районе и Казанчи в Аскинском районе Башкортостана, куда я ездил на каникулы, будучи ребенком и подростком к бабушке и дедушке. Первая книга, которую я прочитал от корки до корки, называлась «Славные сыны Башкирии». Раньше я приезжал в Уфу чаще, чем теперь: какие-то юбилеи, дни рождения близких родственников, иногда похороны. Теперь в силу напряженного рабочего графика и многозадачности такие поездки происходят, к сожалению, все реже, но сердце и душа мои стремятся туда.

А символы республики для меня — Салават Юлаев, Файзи Гаскаров, башкирский мед, кумыс, балет «Журавлиная песнь», генерал Шаймуратов, Шиханы, Эрнст Мулдашев, Радий Хабиров, Мустай Карим, Загир Исмагилов…

— Как вам пришла в голову идея заниматься продюсированием?

— Во время творческой карьеры танцовщика у меня было два продолжительных периода, когда я был на больничном (две травмы, одна из которых сделала меня «умным» танцовщиком (технику и трюки после восстановления я стал исполнять с «холодной» головой, а вторая привела к операции). И по сути эти периоды стали триггерами, которые определили мое будущее. Первый продолжительный больничный способствовал моему поступлению на юридический факультет и получению высшего образования; второй продолжительный больничный способствовал началу моей карьеры как продюсера. Во время работы в театре и на гастролях меня очень интересовала организация процессов — от планирования, подготовки, создания спектакля или программы — идеология, музыка, хореография, сценография и костюмы, свет, персонал — до его выпуска в «поле» со всеми вытекающими: приезды, привозы, размещение, площадка, рекламная кампания, организация продаж или работа с заказчиком и т. д.

Итак, я получил травму, был прооперирован, сидел на больничном, передвигался с костылем и в жесткой лангете. В то время не было еще интернета, компьютеры только стали «заходить» на территорию РФ. У меня были печатная машинка, телефон-факс и пейджер. В книжном магазине я купил телефонный справочник филармонических и театральных организаций России. Выбрал театр «Iberica de Danza» из Мадрида (уникальный танцевальный коллектив стилизованного фламенко), через испанского промоутера вошел в прямой контакт с руководством и начал формировать свой первый тур на территории РФ. Справочник явился тем самым «альманахом из прошлого», как в кинофильме «Назад в будущее», который открыл мне дальнейший путь в карьере продюсера. На печатной машинке я печатал и отправлял по факсу письма в театры и филармонии нашей страны с предложением провести на их площадке выступления уникального испанского коллектива стилизованного фламенко из Мадрида. Потом звонил и общался с руководителями или ответственными лицами театров и филармоний. Кто-то реагировал с интересом, и мы продолжали диалог, кто-то игнорировал. После 2,5 месяцев интенсивной работы в результате сформировался тур из 23 городов-столиц регионов РФ, и мой первый самостоятельный тур, замечу, прошел с большим успехом — это был 2009 год. И я это сделал один. Именно в 2009 я открыл «Глобэкс промоушн».

Сегодня можно уже констатировать тот факт, что позади множество ярких и успешных проектов, спектаклей и программ, которые мы создали и реализовали. Из последних особо хотелось бы выделить постановку балета «Война и мир» на музыку Овчинникова, постановку балетов «Шут», «Петя и Волк», Фестиваль оперного и балетного искусства им. Сергея Прокофьева, Всероссийский фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!», постановка балета «Продавец игрушек» и т. д. Одним из ярких эпизодов также является то, что мы работали над реализацией культурной программы на знаменитой выставке «Россия» (ВДНХ), теперь занимаемся также подготовкой культурной программы Национального центра «Россия».

— Как решили организовать передвижной фестиваль, какова была его главная идея? Заполняет ли он какую-то эксклюзивную нишу?

— Всероссийский фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!» я инициировал в 2017 и у истоков его создания также стояли мои единомышленники и друзья. Меня всегда привлекали народная музыка, танец и песня. Наверное, это укрепилось в сознании и душе с самого детства. Народное сценическое искусство в тот период фактически лежало на лопатках. Профессиональные народные коллективы тогда были брошены на произвол судьбы и поддерживались по остаточному принципу, за исключением разве что ГААНТ им. Игоря Моисеева, «Березки» и еще некоторых коллективов, которые можно пересчитать на пальцах одной руки.

Посовещавшись с единомышленниками, решил возобновить Декады народного искусства, которые проходили в Москве при СССР. Прошло 40 лет с последней Декады. Начали работать над этим, и был совершенно феноменальный отклик от государственных академических народных коллективов нашей страны: все, к кому мы обратились, хотели принять участие. Первый фестиваль прошел в марте 2017 года, это был формат «концертного смотра», в нем приняли участие многие Государственные академические народные коллективы из 18 регионов нашей страны. Был огромный успех, коллективы впервые за много лет собрались в одном месте, обменивались опытом, смотрели друг на друга, общались. Была совершенно классная атмосфера. Мероприятие было полностью профинансировано из личных средств, без сторонней поддержки.

Второй фестиваль прошел в том же формате, в марте 2018 в Кремлёвском Дворце, за исключением того, что он совпал с выборами Президента РФ. Фестиваль 2019 г. был уже снят ВГТРК телеканалом «Культура», и два года подряд транслировался в эфире в День независимости России, и аудитория составила почти 7 миллионов человек! Я принял решение развивать фестиваль в формате региональных отборочных этапов в регионах, с параллельной образовательной программой и проведением Гала лауреатов регионального отборочного этапа в городе проведения с традиционным финалом в Кремлёвском Дворце. Идея была поддержана Президентским фондом культурных инициатив, и фестиваль задышал и стал расти, став крупнейшим и уникальным фестивалем федерального масштаба для взрослых и детей. Второй год подряд фестиваль поддерживает и ФГБУК «Росконцерт». Каждый год мы охватываем региональными этапами только новые города-столицы регионов, каждый год через фестиваль проходит до 20 тысяч танцоров, музыкантов, певцов, объединенных в коллективы профессиональные (включая учебные заведения среднего и высшего профобразования), полупрофессиональные и самодеятельные. Зрительская аудитория на мероприятиях фестиваля, включая прямые интернет-трансляции и пресс-конференции, ежегодно составляет более 50 тысяч человек.

В этом году региональный этап впервые прошел и в Уфе. Мне было очень приятно, чувствовал гордость за достаточно высокий уровень подготовки коллективов в моей Республике Башкортостан. Это не только исполнительский уровень, а совокупность факторов, включающих в себя костюмы, географию рисунка, музыкальный материал, аранжировки, общую культуру исполнения. После Уфы уже прошли этапы в Симферополе, Донецке, и Челябинске. Завершится цикл региональных этапов в Тюмени и Финал 6 декабря пройдет в Кремле. Всероссийский фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!» трансформировался именно в тот формат, о котором я мечтал.

— Ваша семья вся в искусстве. Расскажите о супруге и дочери, которые разделяют с вами нелегкую профессию. Легко ли уживаются творческие люди?

— Моя супруга — это мой любимый человек, мой друг, мой тыл, мать детей, хранительница семейного очага. Ранее была превосходной и очень талантливой балериной, мы вместе станцевали в дуэте множество ведущих партий в спектаклях, были парой на сцене и в жизни. Теперь моя Жанна — ведущий педагог театра, учит и передает знания и опыт ведущим балеринам и солисткам театра. Ее ученицы завоевывают золотые и серебряные медали на международных конкурсах артистов балета, в активе наград есть даже одно Гран-при.

Моя дочь Элеонора пошла по нашим стопам, хотя мы развивали у нее в детстве вокальные способности. Были сольные выступления в концертах и праздничных мероприятиях. Она также первая исполнительница гимна нашего фестиваля. Честно говоря, и сейчас очень хорошо поет. Но в один из дней Элеонора попросила отдать ее в балет и поступила в Московскую государственную академию хореографии. С этого дня ее жизнь поменялась. Дочь фанатично предана балету, учится, старается — она лауреат двух международных конкурсов артистов балета (первая премия), а также является лауреатом Общероссийского конкурса «Молодое дарование России» (учредитель — министерство культуры России). На вопрос «легко ли уживаются творческие люди?» отвечу: «Легко!»

— Какой метафорой вы охарактеризовали бы свою жизнь?

— Моя любимая игра — шахматы. И как когда-то сказал композитор Сергей Прокофьев: «Шахматы — это борьба, главным образом со своими ошибками». У нас в балете есть «летучая» поговорка: «Кто не падает, тот не танцует!» Моя метафора: «Только вперед, но осторожно и не спеша» — то есть целенаправленно, осмысленно, без коварства и лжи двигаться к достижению своих целей.

— Как вы оцениваете Башкирский театр оперы и балета, который в прошлом году получил звание академического?

— Поздравляю театр с этой высокой оценкой! Наконец-то! Считаю, что это почетное звание, и с его получением должны произойти еще большие улучшения как в работе театра в целом, так и в репертуаре театра, артистов, служб, административно-технического персонала.

— О чем мечтает артист и продюсер Айдар Шайдуллин?

— Мечтаю о том, чтобы на всё хватило времени!

— Айдар Мирсаетович, большое спасибо за интересную беседу! Пусть времени хватит на все проекты и планы.