Гузель Яруллина: быть музыковедом - значит вдохновлять других любить музыку

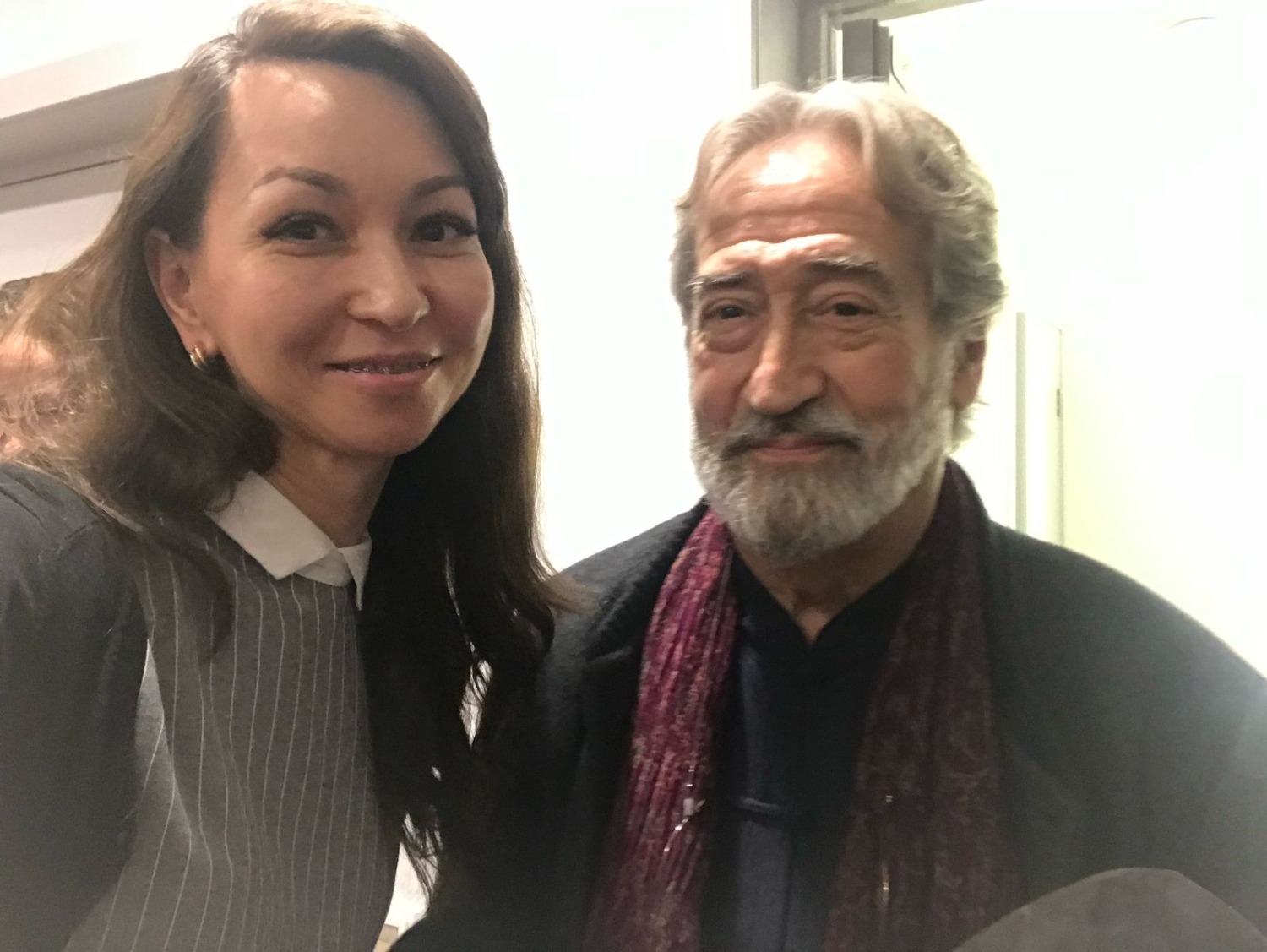

Сегодняшняя героиня рубрики «Земляки» — уфимка Гузель Яруллина, которая с 2019 года живет и работает в Москве. Кандидат искусствоведения, музыковед, музыкальный критик, она публикуется в авторитетных федеральных изданиях - «Музыкальная жизнь» и «Большой театр». Несмотря на новый этап, Гузель, как и прежде, пишет об уфимских музыкантах, событиях музыкальной жизни Башкортостана и продолжает сотрудничество с журналом «Рампа. Культура Башкортостана».

— Гузель, ты один из тех людей, кто много лет остается верным своей профессии. Что означает для тебя быть музыковедом?

— В самом слове «музыковед» — два корня «музыка» и «ведать». Получается, музыковед — тот, кто ведает музыкой. Прежде всего, разбирается в ней и любит, а затем уже умеет донести это другим. Способов для этого в нашей профессии множество: преподавать, писать, выступать. Для меня быть музыковедом — значит, вдохновлять других любить музыку.

— Твоя профессиональная карьера успешно развивалась в Уфе — ты преподавала в институте искусств, работала в Башкирской опере. Почему решила переехать в Москву?

- Переезд был связан с карьерой супруга. Он работает в сфере IT-технологий и в какой-то момент получил несколько перспективных с точки зрения профессионального роста предложений по работе. Мы все обсудили, взвесили и приняли решение о переезде, выбрав Москву.

- Легко ли удалось найти там свою нишу как музыковеда-журналиста?

- Не могу сказать легко или трудно, всё сложилось как-то само собой. Но было несколько судьбоносных случаев, которые определили мой путь. Мне всегда нравилась музыкальная публицистика. Работая в театре, читала специализированные журналы, анализировала статьи других авторов и думала, как бы написала я. Но вот писать сама начала довольно поздно и почти случайно.

Первая статья была для газеты Башкирского театра оперы и балета о премьере спектакля «Салават Юлаев». Всё случилось с легкой руки Илюзи Эриковны Капкаевой, которая на тот момент курировала театральную газету, помимо работы первым заместителем главного редактора «Вечерней Уфы». Она не просто поручила, но буквально внушила, что никто лучше меня это не сделает. И я очень старалась ее не подвести. Неожиданно этот материал перепечатали в одном федеральном издании и следом заказали интервью с Дилярой Идрисовой, которая как раз взяла премию «Онегин» и была номинирована на «Золотую Маску».

Когда мы сделали интервью, оказалось, главный редактор уволилась, текст «завис». Мне было жаль отправлять его «в стол». Помню, нашла в интернете городской номер журнала «Рампа. Культура Башкортостана» и вот так «с улицы» позвонила. Главный редактор Игорь Валерьевич Тонконогий внимательно выслушал и попросил прислать текст. А когда интервью вышло, предложил писать по полосе в каждый номер. И потом два года мы плотно сотрудничали параллельно с моей работой в институте искусств, выпустив много текстов об уфимских музыкантах и событиях музыкальной жизни Башкортостана.

- В Москве тоже помог счастливый случай?

- Да, сделать выбор в пользу журналистики уже в Москве тоже помог случай. Мы еще жили в Уфе и приехали в Москву выбирать школы детям. Узнала, что как раз в те дни на Камерной сцене Большого театра идет опера Александра Чайковского «Один день Ивана Денисовича» по повести Александра Солженицына, о которой так много слышала от Светланы Михайловны Платоновой, заведующей кафедрой истории музыки Уфимского института искусств, где я тогда работала. Ее супруг Валерий Игнатьевич Платонов был дирижером-постановщиком пермской версии спектакля. Билетов не было. Зал всего на 200 мест. Набравшись храбрости, написала в журнал «Музыкальная жизнь», где ранее опубликовала рецензию на уфимскую постановку. Спросила, можно ли аккредитоваться на этот спектакль. Главный редактор Евгения Давидовна Кривицкая встречно уточнила, могу ли написать рецензию. Желание увидеть спектакль было сильнее страха провала, и я ответила: «Теоретически да». Это был в прямом смысле вызов, так как я никогда не занималась современной оперой. Тут на помощь пришла Светлана Михайловна. У нее была запись пермского спектакля, версию которого я сравнивала с московской, и путеводитель по опере, написанный ею совместно с Ильмирой Бадретдиновой.

Главным отличием публикации для «Музыкальной жизни» был другой масштаб события, в данном случае — всероссийский и даже мировой (спектакль был поставлен к 100-летию Солженицына), и совсем другая степень его оценки. Нужно больше знать, шире мыслить, понимать контекст. Именно поэтому для следующих материалов я выбрала ту сферу, в которой была более компетентна — старинную музыку и особенно оперу барокко, курс которой преподавала в Уфимском институте искусств.

- Насколько вообще сегодня востребованы музыкальные журналы, как они переживают кризис печатного жанра?

- Мне кажется, у музыкальных журналов всегда останется свой читатель, независимо от времени или даже эпохи. Для театров и филармоний статьи в профильных изданиях — факт профессионального признания. Для артистов — один из маркеров их популярности. Для слушателей и зрителей — это источник информации, к которому можно обратиться в любой период времени. Если я ищу информацию о каком-то музыкальном событии, скажем, десятилетней давности, то первое, что выходит в интернет-поисковике, материалы СМИ. Как говорит Игорь Валерьевич Тонконогий: «Мы пишем историю».

Другой вопрос, что практически каждое крупное издание сегодня имеет несколько платформ — помимо печатной, это сайт и социальные сети. Например, в «Музыкальной жизни» публикации на сайте выходят оперативнее, чем в печатной версии, и охват событий шире. Но в нашем профессиональном кругу считается престижным, если твой материал вышел не только на сайте, но и на бумаге.

- Ты всегда освещаешь гастроли наших коллективов, наших артистов, которые приезжают в столицу. Чувствуешь в этом свою миссию?

- «Миссия» — громко сказано. В этом есть момент любви и гордости за свой родной край, за театр, за своих любимых артистов. Приятно приходить за кулисы, поздравлять артистов, позднее писать материал и знать, что твое мнение ждут, что оно важно.

- Ты всеядна в музыкальных жанрах или есть любимые?

- Есть, старинная музыка и особенно опера барокко. У этого свои причины. Когда преподавала в Уфимском государственном институте искусств, мне достался курс истории зарубежной музыки. Там были невероятно сложные и интересные темы «Музыкальная культура Средневековья» и «Музыкальный театр барокко». Чтобы заинтересовать студентов, мысленно представляла, будто мы не в Уфе, а где-то в Сорбонне, где эта музыка студентам жизненно необходима, чуть ли не завтра ее петь или играть. А значит нужно быть знакомыми не только с самой музыкой, но и тем, кто ее сегодня исполняет, знать режиссеров, дирижеров, оркестры, солистов. На семинарах старались смотреть, слушать и обсуждать самые современные записи. Бороздили интернет в поисках информации об исполнителях. Печатали партитуры барочных опер, которых не было в библиотеке. Делали вместе со студентами даже русские подстрочники к видео опер. В этом был такой азарт! Для меня очень дорог этот этап жизни. Когда бывшие студенты пишут, что помнят те наши занятия и что именно тогда по-настоящему полюбили оперу, понимаешь, что наша профессия - действительно миссия!

Спустя пару лет, уже после переезда в Москву, история получила неожиданное продолжение. Когда я оказалась в Париже уже в качестве музыкального критика от журнала «Музыкальная жизнь», то поймала себя на том, что многих здесь знаю. Заочно, конечно. Помню, познакомившись там с сотрудником пресс-службы «Опера Комик», рассказала, как люблю их постановку оперы «Дидона и Эней» Генри Перселла с великолепной Маленой Эрнман (сегодня ее больше знают как маму Греты Тунберг), с каким удовольствием смотрела ее с каждой группой студентов. Она ответила: «О, да! Это великолепный спектакль. Вы не одиноки в своей любви к нему. Во время премьеры эта опера шла дважды за вечер, поскольку длится всего час. И многие зрители не хотели уходить после первого показа и оставались на второй».

- Расскажи, пожалуйста, кто заложил в тебе любовь к музыке. Какие культурные традиции были в твоей семье?

- Мои родители не были музыкантами. Папа военный. Мама врач-терапевт. Тогда было принято отдавать детей в музыкальную школу. Брата отдали на кларнет. Меня на флейту, а затем перевели на фортепиано. Помню, что мне очень нравилось дома выступать перед родителями, чувствовать себя артисткой.

В нашей семье был культ чтения. У папы была большая библиотека. Мы с братом перечитали в детстве всю классику. А вот любовь к музыке — это заслуга моих учителей.

- Кто из педагогов оказал наибольшее влияние на тебя?

- Нора Аркадьевна Спектор. На втором курсе института она преподавала у нас историю русской музыки, потом я к ней попала по курсовой работе, а затем по диплому. Она была фанатично предана профессии. Прекрасно знала и любила музыку. В институте о ней ходили легенды. Я была последней ее дипломницей, и это, как мне кажется, во многом определило ее отношение ко мне. Наши занятия были больше, чем обучение. Она изменила меня не только в профессии, но и как личность. Даже сейчас, когда пишу тексты, чувствую того внутреннего рецензента, которого взрастила во мне она. Или представляю ее вопросы на полях, вроде ироничного: «Ну и что?»

Были и курьезные моменты. Помню, у меня никак не получалась глава диплома по Чайковскому. Мы занимались у Норы Аркадьевны дома, где была большая библиотека. И как назло мне попались дневники Чайковского, опубликованные в 90-е годы без цензуры. Какой это был контраст с нашими советскими учебниками! Я не могла оторваться. Нора Аркадьевна рассердилась и сказала, что оставит меня ночевать у себя, пока не допишу главу. Спорить было бесполезно. Пришлось звонить родителям. Это была самая ужасная ночь в моей жизни. Условия были спартанскими, кровать была короткой, одеяло тонким… К утру она нашла меня на кухне, где я грела ноги в тазу с горячей водой. Домой я мчалась пулей. Больше творческих ступоров у меня не было. Но, кстати, сейчас я использую этот метод, мысленно запирая себя в комнате, кабинете или кафе, пока не допишу текст.

- Жители Башкирии — носители своеобразного культурного кода. Сильны ли в тебе национальные корни? Знаешь ли ты историю своей семьи, своего рода?

- Как ни странно, но уникальность своего культурного кода мы стали острее ощущать, когда переехали в Москву. Не только мы с супругом, но и наши дети ощущают себя амбассадорами своей малой Родины. Мне нравится, что дочки с удовольствием рассказывают на уроках и своим друзьям об Уфе и нашей республике. И с радостью проводят летние каникулы в гостях у моей двоюродной сестры, в деревне Рятамак Ермекеевского района. При том, что утро там всегда начинается с физической работы в огороде. Вернувшись в Москву, первое время они спрашивали утром, какое у них задание на день. Потому что в деревне только после этого можно было заниматься своими делами. Мои московские подруги, услышав это, спросили: «А можно на пару недель к твоей сестре отправить наших детей?»

Если говорить про историю нашей семьи, то мы долгое время не знали, где и как погиб мой дедушка со стороны папы — Гайфуллин Ахмадулла Губаевич. В 1941 году он ушел на фронт и не вернулся. Только недавно мы смогли найти информацию о месте его захоронения в братской могиле в деревне Кривцово Орловской области. Задались целью в этом году съездить семьей на его могилу, почтить память, возложить цветы.

- Когда переехала в Москву, наверно, взглянула на родной город Уфу другим взглядом. Как, на твой взгляд, изменилась Уфа в последнее время? Что еще можно было бы добавить облику столицы нашей республики?

- Как-то по пути из Москвы в Уфу в бортовом журнале S7, прочитала статью о новом культурном месте в Уфе — Арт-квадрате. По прилете отправилась туда и позднее с удовольствием открыла его и своей семье, и даже своим уфимским друзьям, которые о нем еще не знали.

С каждым нашим приездом Уфа преображается. Мы безумно этому рады. Например, прошлым летом дети с удовольствием прокатились на двухэтажном экскурсионном автобусе. В этом году хотим взять пешую экскурсию по городу, чтобы взглянуть на Уфу глазами туристов, открыть ее для себя заново.

Из пожеланий хотелось бы, чтобы у столицы нашей республики, наконец, появился достойных общественный транспорт. Москва в этом отношении задает высокие стандарты.

- Как оцениваешь российскую систему музыкального образования, насколько она перспективна и чего ей не хватает?

- Мне сложно ответить на этот вопрос, не имея опыта обучения и преподавания за рубежом. Но думаю, тот факт, что российские музыканты признаны во всем мире, говорит сам за себя.

Если говорить о том, чего не хватает, то, наверное, насмотренности. В Москве культурная жизнь еще сопоставима с европейской, а вот в регионах частота событий и их разнообразие, конечно, совсем другие. Музыкантам такой взаимообмен необходим как воздух.

- Своих детей ты обучала музыке? Хотела бы, чтобы они продолжили твой путь в музыкальном искусстве?

- Старшая дочь отучилась четыре года по классу скрипки, но ушла из-за травмы руки. Младшая в музыку не пошла, выбрала другой творческий путь — рисование и танцы.

- Профессия музыкального критика предполагает большую насмотренность и наслушанность. Что приходится предпринимать, чтобы неустанно развивать и повышать свой уровень?

- Да, это так. Именно по этой причине на протяжении нескольких лет подряд писала о фестивале «Золотая Маска». Сначала для журнала «Музыкальная жизнь», а затем и для журнала «Большой театр». Каждый год на время фестиваля в Москву привозили лучшие постановки со всей страны. Не только спектакли музыкального театра, но также драматического и театра кукол. Помню, сотрудники пресс-службы удивлялись, когда я просила аккредитацию на все. Но потом я поняла их изумление. Когда смотришь по 4-5 спектаклей в неделю, иногда по два в день, доходишь до выгорания. Такая плотность впечатлений оказывается большой нагрузкой. С другой стороны, это очень развивает вкус и создает ту самую насмотренность. Именно тогда у меня появились свои кумиры в драматическом театре и театре кукол. Последний, кстати, поразил меня больше всего. Я даже не подозревала, что он ушел вперед так далеко.

- Что можешь пожелать молодым музыковедам, которые только начинают свой путь в журналистике?

- Искать свои любимые темы и начинать с них. Не бояться пробовать. Учиться на своих ошибках и продолжать идти вперед. Всегда помнить, что каждым своим шагом и действием мы можем делать наш мир еще прекраснее.

- Гузель, спасибо тебе за искренние ответы, желаю продолжать долго вдохновлять людей любить музыку!